“No meu caminho, o tempo é cada vez menor.”

“No meu caminho, o tempo é cada vez menor.”

Roberto Carlos

- Falta muito, pai?

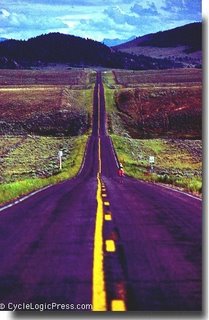

Estavam no meio da tarde. O sol a pino derramava-se inclemente sobre a estrada deserta. Sim, ainda havia combustível, mas por quanto tempo?

Eram cinco. Pai, mãe, duas filhas e um filho, seguindo pra.

- Falta muito, pai? – perguntou a menina mais velha, que se mantinha acordada.

- Estamos quase chegando. – mentiu ele.

O motor do carro parecia devorar a estrada enquanto o filho mais novo derrotava alienígenas no seu gameboy. Aninhada no colo da mãe, como um pardal abatido, estava a mão direita do pai.

- E a gente tá indo pra onde? – dessa vez foi o menino que perguntou, liberto por uns instantes da tela do jogo.

Os pais trocaram um olhar angustiado, num momento que durou cem anos.

- Pra casa de vovó, meu amor. Não vai ser massa? – sorriu a mãe, com a voz embargada.

Era mentira, eles não faziam a menor idéia pra onde estavam indo. Só entendiam que precisavam deixar a casa pra trás, o mais rápido possível. Porque na cidade, as ruas já andavam apinhadas de gente morta, e as pessoas que sobraram vivas refugiavam-se em grupos, invadindo primeiro apartamentos vazios, depois, qualquer um que parecesse frágil. Talvez aquele em que morassem crianças pequenas.

A mãe soltou o cinto num clique, virou-se pra filha menor, que tinha dormido toda a viagem, e esticou o braço, afastando-lhe do rosto uma mecha de cabelos suados. Por uns instantes sentiu inveja da ignorância da menina. Só as crianças ainda podiam dormir em paz.

O pai correu os botões do rádio em busca de uma estação. Qualquer estação. Era inútil, só parecia haver estática. Até que reconheceu uma voz, um murmúrio de uma doce e conhecida canção.

- É..? – perguntou a mulher, mais pra si mesma do que pra o marido.

- Sim. – respondeu ele, sorrindo.

- Que estação é essa? Uma rádio não funciona sozinha! Deve haver alguém! – disse, esperançosa.

Seria mais fácil discarem os celulares em busca da confirmação, mas naqueles tempos, todos já tínhamos sido arrastados de volta às cavernas, pelos cabelos, como as mulheres neandertais. Já não havia mais torres de celulares, e ainda que houvesse, não havia mais atendentes chatas, nem mesmo números confusos a acompanhar.

- A gente precisa ir até lá! É a única que funciona...talvez alguém...

- Não podemos arriscar. Não temos tanto combustível assim pra voltar daqui.E a estação deve ficar na cidade, não é seguro.

- O quê que não é seguro, pai? – perguntou a menina mais velha, preocupada.

- Nada, meu amor, nada. – disse a mãe, tentando sorrir-lhe um sorriso tranqüilizador. – Agora durma um pouco.

O aviso tinha se espalhado muito rápido, através de emails apocalípticos, mas custamos a acreditar num primeiro momento, e os apagamos junto com aqueles que prometiam emagrecimentos milagrosos e anunciavam propagandas de seguro. Até que começamos a morrer como moscas.

- Mas eu nem tô com sono... - disse a menina, virando o rosto pra janela.

Em pouco tempo a cidade tornou-se um pandemônio. Mesmo os que conseguiam fugir acabavam sucumbindo. Sempre havia alguém infectado numa lista de passageiros, num assento de ônibus.

A música do rádio acabou e outra começou quase imediatamente depois. Era o mesmo cantor, a mesma voz. Ele teria sobrevivido?

- Venci os etês, pai! Venci! – disse o menino, feliz.

- Muito bem, rapaz! – respondeu o pai numa voz opaca. Assim como sua mulher, teve muita inveja de seus filhos naquela tarde.

No auge do desespero, muitos abandonaram suas casas, outros saquearam comércios, shopping centers, igrejas. A comida rareava, a maioria das plantações e mesmo produtos de supermercados tinham sido contaminados. Mas quais? Ainda existiam rumores de que a fome tinha obrigado as pessoas a. Tudo bem que eram apenas rumores, mas os que permaneceram vivos tinham aprendido da pior forma possível a acreditar em rumores.

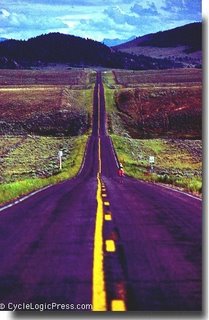

- E cadê os outros carros da estrada, pai? – perguntou o menino, ainda feliz por defender a Terra da invasão.

- Eu não sei, meu filho. – o pai sentiu-se feliz por poder usar da sinceridade pela primeira vez em muito tempo.

- A estrada é só da gente, pai?

O pai calou-se, aumentou a velocidade e apertou com força a mão no colo da mãe. Em silêncio, ela rezava pra que os seus parentes tivessem resistido, e agradeceu pela primeira vez a distância daquela casa, pela primeira vez ficaria feliz em subir aquela serra. Mas a dúvida ainda se infiltrava na sua cabeça maldosamente, como uma porção de água jogada num terreno de areia seca. Teria a sua mãe sobrevivido?

- Mãe...- disse a filha mais velha, numa voz assustada demais pra ser ignorada. – Ela tá gelada.

O susto fez o pai instintivamente enterrar o pé no freio, e a mãe acabou por bater o nariz no painel do carro com força, deixando uma discreta mancha de sangue.

Não.

"A menina mais nova tinha dormido toda a viagem. Dormido. Andava cansada."

Todos saíram do carro trêmulos, angustiados. Puxaram-na pelos ombros. Duros. Frios.

Não.

"Sempre havia alguém infectado numa lista de passageiros, num assento de ônibus."No banco de trás de um automóvel.

Estavam quase no fim da tarde. O sol já se deitava sobre o horizonte daquela estrada deserta. Havia muito pouco combustível.

Eram quatro. Pai, mãe, uma filha e um filho, seguindo pra.